文|侯恬

编辑|杨旭然

警戒线拉起、赛旗飘扬、朋友圈全员打卡……马拉松火的那些年,一场又一场的赛事,吸引了无数跑友为之狂热。

曾经站在流量巅峰的马拉松赛事,如今却颇有一番被人为降温的意味。10月以来,全国已有百余场马拉松相继发布赛事变动通知,有的直接取消,有的缩减项目或延期举办。

如山西临汾、湖南株洲、北京延庆等地的马拉松赛事相继宣布取消,广西桂林、武汉光谷、安徽池州等地宣布取消健康跑或迷你跑项目,广西南宁等地缩减参赛规模,四川西昌等地调整奖项设置等。

尤其是县域级赛事,成为被叫停的“重灾区”。部分赛事筹备进度已达七八成,赞助、安保、物料都已就绪,却在开跑前一周突然按下暂停键。

这些变动的背后,是地方政府、主办方与市场三方的现实考量。

过去几年,马拉松被视为地方文旅和体育产业里面的“黄金赛道”,是最能撬动城市曝光度和消费力的IP。但如今热度褪去,赛事资金紧张、投入回报不成正比的问题开始显现。

实际上马拉松并没有被完全“叫停”,而是开始从野蛮成长回归到理性阶段。这其中既有对经济因素的考量,也关系到行业未来能否得到更加健康、长足的发展。

本文是来自《巨潮WAVE》内容团队的深度价值文章,欢迎您多平台关注。

01 狂欢

在中国,马拉松曾是一个长期坐在冷板凳上的小众运动。

上世纪80年代,北京举办了国内首场国际马拉松,共有来自12个国家和地区的86名职业选手参赛。那时跑步还是一件孤独的事,无论是参赛的人和赛事数量上看,都称不上是什么主流运动。

此后三十年的时间里,马拉松在中国一直不温不火。直到2015年后中国田径协会全面取消赛事审批制度,一场热潮才被正式掀起。

2014年全国仅举办57场马拉松,到2016年,这个数字飙升至328场,到巅峰时期2019年,全国马拉松赛事数量超过1800场,中国一度成为全球举办马拉松赛事最多的国家。

赛事增多的同时,马拉松的参与者人数也出现了几何倍数增长。社交媒体上晒参赛照和奖牌的人越来越多,很多原本没有运动习惯的人也越来越多地参与其中——有人是为了健康,有人只为拍照留念,甚至很多人穿着奇装异服,在赛道上搞COSPLAY博出圈。

这个过程中,马拉松从竞技项目逐渐变成了一种全民节日,逐渐具备了“城市狂欢”的特质。而这场狂欢,也能带来实打实的经济效益。

以今年的无锡马拉松为例,参赛人数3.5万人,赛事期间带动城市综合收入超过5亿元,同比增长超70%,创下历史新高。交通、住宿、餐饮、旅游等行业都被“马拉松周末”点燃,赛事成了当地文旅产业的流量来源。

然而,就是这样既能普及健康运动,又能拉动经济的项目,近期却被频繁取消。

网传,未来马拉松行业或将出现一些明显变化,包括:欢乐跑、健康跑等娱乐性项目或被削减;收紧赛事数量,尤其是C类赛事;慈善名额、商业合作、外籍选手奖金也将受到更严格的审查等。

虽然这些网传消息基本上都没有“实锤”,但从目前大规模取消赛事的实际情况来看,行业监管更加严格的趋势是明确的。

今年7月,中国田协发布《关于进一步加强马拉松赛事组织工作的通知》,虽然没有明确这就是一纸禁令,但也清晰释放了要强化赛事安全、规范运作、提升赛事质量等加强监管的信号。

作为一个行业,马拉松野蛮生长的阶段或将结束,未来全国各地质量不高、影响力有限的小赛事陆续停办将是大概率事件。

02 缩水

其实,各地马拉松频繁被“叫停”并不难理解。

过去几年,中国马拉松的数量越来越多。光是今年上半年,全国举办的马拉松赛事就已超过300场,相当于平均每天都有两场比赛在进行。看似行业火热,但其背后已经是一本日益紧缩的“经济账”。

据业内人士估算,一场中小型马拉松的成本通常在500万至1000万元之间,大型赛事甚至要花上上千万元。当然这只是直接成本,并没有包括封路带来的商户停业、交通损失、本地人生活影响等间接成本。

对于地方政府来说,这些成本汇总起来显然就不再只是一笔小数目了。

但每年这么多赛事,产生的经济效益却越来越有限。马拉松赛事的主要收入来源是报名费、赞助费和政府补贴。这两年,前两项收入都在持续缩水,不少赛事已经处于入不敷出的状态。

许多小型马拉松比赛都出现报名人数不足的情况,如去年四川南充阆中古城马拉松,全马名额设定6000人,最终报名人数不到2000人;今年江苏兴化马拉松报名开启半月仍未报满,为凑人头甚至推出“大学生全马免费”活动。

跑的人在减少,办的却越来越多。马拉松在各地扎堆举办、同质化严重,专业度和服务水平又参差不齐,结果就是市场被稀释,参与度持续下滑,报名费自然也收不上来了。

另外,马拉松赛事的另一大主要收入来源——赞助费近年也在缩水。在经济环境趋紧后,金主们纷纷开始精打细算,如今很多品牌认为,与其赞助一场地方马拉松,不如把预算投向ROI更高的互联网广告或直播带货。

对于缺乏知名度的中小型赛事来说,找到合适的赞助商几乎成了奢望。

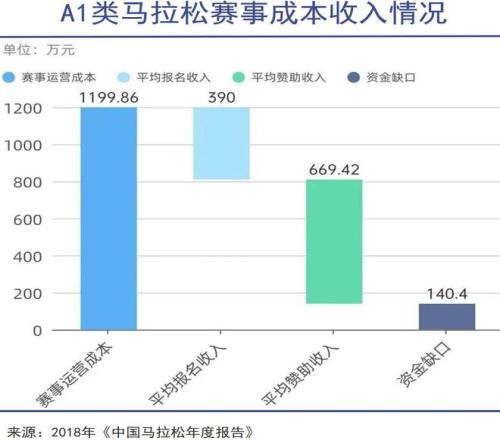

根据《中国马拉松年度报告(2018)》的数据,以A1级赛事为例,办一场赛事的平均运营成本约1199.86万元,即便算上报名费和赞助收入,还有100多万元的资金缺口,而这部分缺口基本要依靠政府补贴来填补。

甚至有中小型赛事负责人曾透露,县域马拉松赛事的90%收入几乎都来自政府补贴。如今各地方财政普遍趋紧,赛事筹备组织的压力只会更大。

对许多地方来说,办马拉松就是一场“政府项目”,对于那些缺乏影响力的小城市而言,它是展示城市文化的难得窗口,也是拉动旅游和消费的机会。

但理想丰满现实骨感,能带动消费的往往是品牌赛事,而非名不见经传的小规模活动。赛事知名度有限,报名人数不足,游客也不愿为此跨城而来,导致办赛成本高企,但经济效益却有限。马拉松也逐渐从“城市投资”变成了“财政负担”。

03 转折

马拉松的“停办潮”,并不意味着监管要放弃这项运动。相反,这可以被视为行业进入规范化与高质量发展的一个信号。

对于任何体育项目而言,商业化都是走向成熟的必经之路。但成功商业化的前提是,所有参与方都能从中获益,而不是一味“用爱发电”,依靠政府补贴来运营。

这几年,马拉松与其说是过热,不如说是“过滥”。赛事虽多,水平却良莠不齐。部分比赛组织混乱,封路安排不当,有的连最基本的补给都无法保障,甚至还出现选手冲线时被闯入赛道车辆阻挡的尴尬场面。

参与马拉松的人员也有鱼龙混杂的情况:有人骑车抄近道,有人找人替跑,甚至有人体力不支,中途倒地、心脏骤停。原本象征健康与活力的全民运动,反而因为频繁的安全事故和组织失序,开始呈现出更多的混乱状态。

从这个角度看,本轮加强监管其实是一次必要的刹车,引导行业往规范的方向发展。那些具备完善组织体系、良好安全保障和品牌影响力的赛事依然能顺利举办。

其实,真正热爱马拉松的人从未减少。一些规模较大、规范化了的赛事,目前还是非常火热。很多热门赛事如厦门马拉松、无锡马拉松、武汉马拉松今年的中签率依然不足10%,数十万人争夺几千个名额早已成为常态。

因此,与其说马拉松遇冷,不如说行业正在经历一个“挤水分”的特殊时期。

目前看,中国更需要的是有特色、有差异化的高质量赛事。

顶级马拉松赛事每年带来的经济效益可超成本数倍,以2023年东京马拉松为例,赛事带动经济连锁效益达309.47亿日元,是运营成本35.62亿日元的8.6倍。“提质”无疑比“堆量”更有性价比。

而所谓“提质”,不仅在于赛道设计和奖金规模,更在于服务、文化与城市融合。

如东京马拉松赛前就通过APP分享详细的参赛和观看指南,设置明确且兼具城市特色融合的跑道路线,赛中注重补给、医疗等各类服务,创下16年0死亡率的纪录,还设置了文化演出、cosplay嘉年华等特色环节,不仅提升运动影响力,也带动了城市的文化价值。

中国的马拉松,也正在朝着这些更先进的经验靠拢。随着地方小赛事的退出,资源将向更专业、更具品牌力的赛事集中。行业要做的,不只是办一场热闹的比赛,而是建立长期信任的运营机制,让参赛者、赞助商、政府都看到可持续的价值。

可以预见的是,地方级小赛事取消后,专业化大中型赛事大概率会更受欢迎。到那时,或许将成为中国马拉松运动再次出发的新起点。

Copyright © 2022-2025 24直播网. All Rights Reserved. 网站地图 粤ICP备20052588号-1